起業を考え始めたとき、多くの人が最初にぶつかるのは、「私は何で起業すべきなのか?」という問いです。情報収集をすればするほど、世の中には多種多様なビジネスモデルがあることがわかり、かえって自分がどこに進めばいいのか分からなくなることもあるでしょう。

また、創業の際に受ける融資の書類でも、「なぜその事業をするのか」「その事業はあなたにしかできない理由は何か」と聞かれる場面があります。明確に言語化できなければ、自信をもって一歩を踏み出すことも難しくなります。

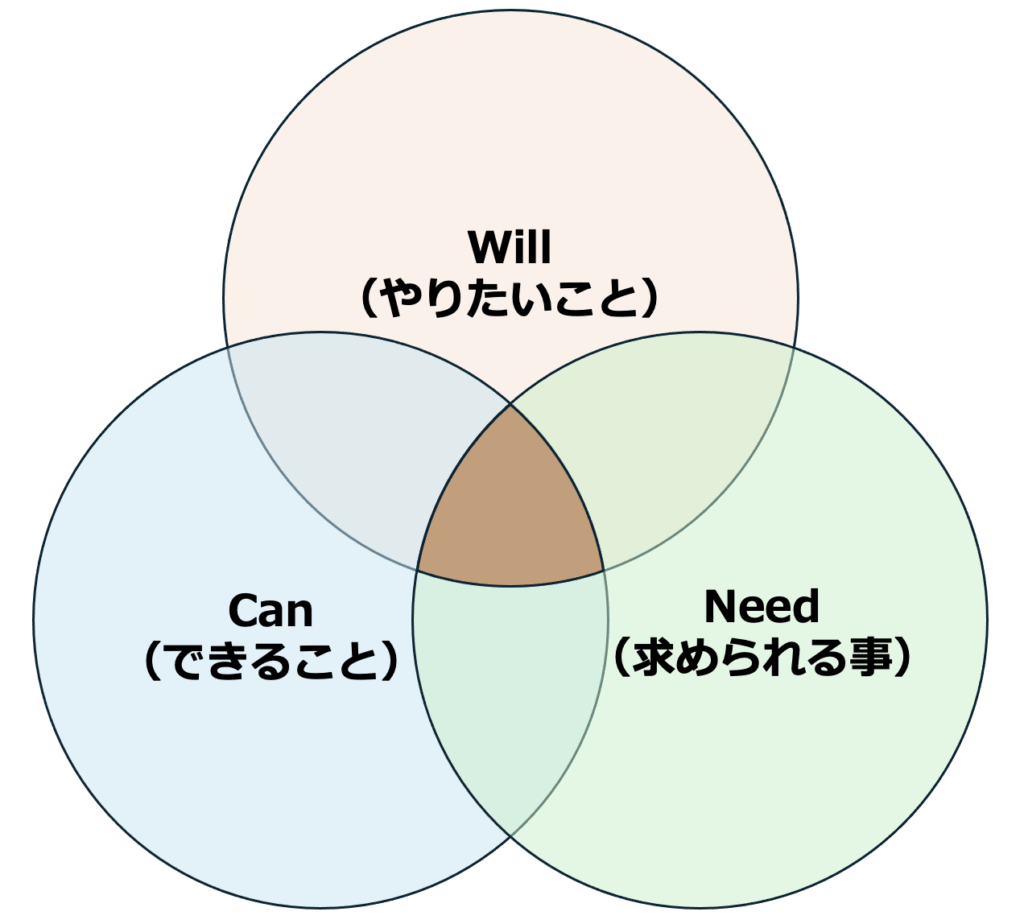

そこで本記事では、ビジネスの軸となる「起業動機(WILL)」「自分の強み(CAN)」「社会的ニーズ(NEED)」の3要素を、順を追って整理する方法を解説します。この3つが交差する場所にこそ、あなたにしかできない事業のヒントがあります。

経営学、キャリア理論、行動心理学の知見を交えながら、誰にでも分かる言葉で体系的に整理しました。自分らしい起業の道を考えたいすべての方に、実践的な一歩をお届けします。

「やりたいこと」「できること」「求められていること」が重なる場所を探す

起業は、自分で意思決定ができる自由な選択の連続です。しかし同時に、「何から始めればいいのか」「この選択で本当に良いのか」といった不安もつきものです。

では、何を軸に事業を考えるべきなのでしょうか。その答えとして、多くの経営学やキャリア理論において紹介されているのが、「WILL・CAN・NEED」の3円モデルです。

・WILL(やりたいこと):自分が情熱を持てること、やっていて幸せや充実を感じられること。

・CAN(できること):自分がこれまでに培ってきたスキル・経験・強み。

・NEED(求められていること):社会や顧客が必要としているもの、市場のニーズ。

この3つの円が重なる部分こそが、あなたのビジネスの“起点”となります。上記図で言うところの真ん中の赤い部分です。

この3円をもとに、自分自身の整理を行い、事業のヒントを探っていくことが本記事の目的です。

セルフチェック:

・ 自分の「やりたいこと(情熱)」は明確ですか?

・「これまでの経験」で、人から評価されたことは何ですか?

・「世の中で足りていない」「もっと良くなればと思う」ことは?

・一定の需要が確認できている

1. (WILL)起業の動機は「自分らしさ」の原点

起業において、もっとも根源的な問いは「なぜその事業をやるのか?」です。これは単なる理念や美辞麗句ではなく、実際の行動や意思決定を支える“芯”となります。

例えば、似たようなアイデアで起業した複数の人がいても、成功する人とそうでない人がいるのは、この芯がブレないかどうかに大きく関係します。動機が曖昧なままでは、事業が行き詰まったときに軸を見失い、迷走しやすくなるのです。

【よくある起業理由】

・今の働き方に不満がある(時間・人間関係)

・自由なライフスタイルを追求したい

・社会課題に貢献したい

・自分のスキルを直接活かしたい

これらの理由そのものは正しいのですが、表面的に留まっていては不十分です。その背後にある価値観や人生経験と紐づけて言語化することで、「その人にしかできない」理由に昇華されます。

【動機を深める3つの問い】

・お金以外に、何を得たいのか?

・どんな社会課題に違和感を感じるか?

・世の中をどう変えたいか?

人はまず、食べる・眠るといった基本的な欲求を満たしたうえで、安心したい、人とつながりたい、認められたいという気持ちへと進み、やがて「自分らしく生きたい」という思いが強くなっていきます。こうした“自己実現”に向かう動機に基づいた起業は、行動を長く続けるうえでも大きな力になります。

セルフチェック:

・あなたが起業を通じて実現したい「生き方」はどんなものですか?

・社会に対して、どんな価値を提供したいと感じますか?

・世界において、どのような負を解決したいですか?

2. (CAN)自分の「強み」は、過去と現在に隠れている

起業初期には、資金も人脈も認知もありません。そんな中で頼れるのは、「自分ができること」、つまり強みです。また創業初期はリソース(ヒト・モノ・カネ・情報)が限られており、会社としての強みが形成しづらいので、起業者様自身の経験や強みがそのまま会社としての強みにつながります。

強みは特別な才能である必要はありません。「人に感謝された経験」「何度も頼られた役割」「自然と時間を忘れて没頭していたこと」など、過去にヒントが隠れています。

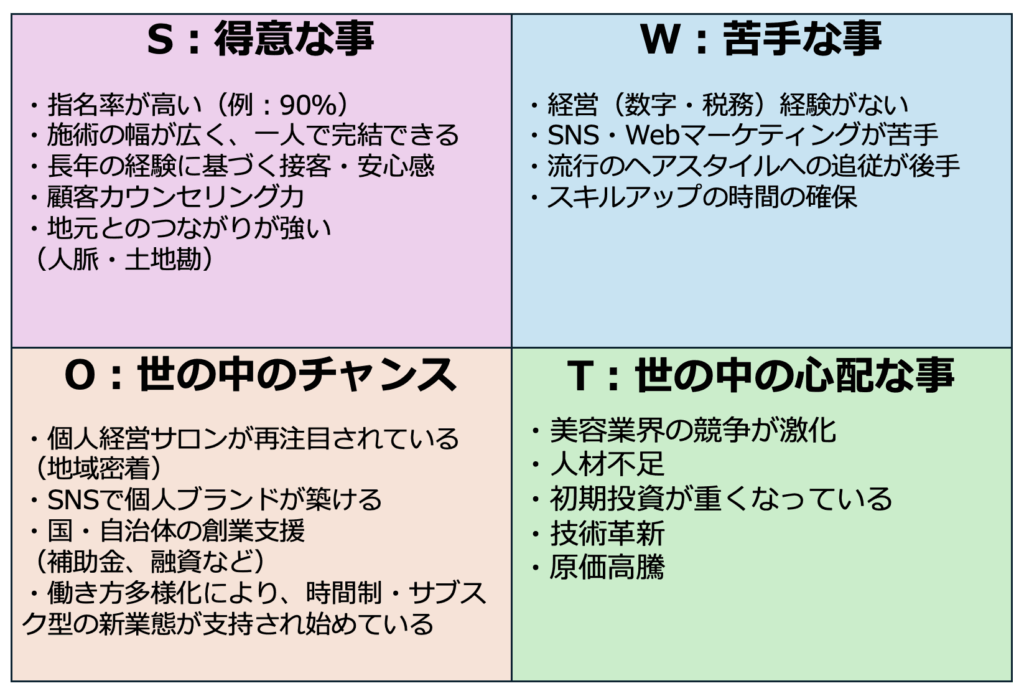

その“できること”を深掘りするための代表的なフレームワークが、自己SWOT分析です。

→自己SWOT分析とは?

SWOT(スウォット)とは、

S:Strong(得意なこと)

W:Weakness(苦手なこと)

O:Opportunity(世の中のチャンス)

T:Threat(世の中の心配なこと) の頭文字をとったもの。

この4つを整理することで、「自分の得意・苦手」と「世の中の動きや流れ」とをつなげて考えることができ、起業や進路のヒントになります。

例えば、美容師を目指す人が自己SWOT分析をすると、次のような整理ができます:

得意なこと(S):指名率が高い、接客が得意、カウンセリング力がある

苦手なこと(W):経営が不安、SNSが苦手、トレンドに追いつけない

世の中のチャンス(O):個人サロンへのニーズ増、SNSで集客できる時代、補助金がある

世の中の心配なこと(T):ライバルが多い、物価が高い、初期費用が大きい

このように、自分の中だけで考えるのではなく、社会の動きと組み合わせて「活かせる部分」と「気をつける部分」を見える化できるのが、自己SWOTの大きな利点です。

上記SWOTを活かした起業の方向性は、次のような整理ができます。

・得意な事×世の中のチャンス=指名率が高い×接客が得意×個人サロンへのニーズ増

→指名率と接客力を活かした固定客中心で、単価が高いサービス重視向け美容院

・苦手な事×世の中の心配な事=トレンドに追いつけない×ライバルが多い

→トレンドを追わず、新規顧客ではなく既存顧客に注力(リピート率・来店頻度の向上)

・企業の方向性まとめ:

得意な事と世の中のチャンスが重なるところに注力し、苦手な事と世の中の心配なところが重なる分野は戦わず、逃げる

以下に、上記例を整理した図を記載します。

強みを見つける3ステップ

1. キャリアや経験の棚卸し:過去の仕事やプロジェクトを時系列で整理

2. 他者からのフィードバック:他人に聞いて初めて気づく強みも多い

3. 価値観と行動傾向の分析:どんなときにモチベーションが上がるか?

これらを踏まえた上でSWOTにまとめると、「自分のどこを伸ばして、どこを補えばよいか」が明確になります。

セルフチェック:

・自身のキャリアにおいて自慢できることは何ですか?

・人から「助かった」「すごい」と言われた経験は何ですか?

・自分が無理せずできることで、他人が苦手そうなことは?

3. (NEED)事業を「誰のどんな課題を、どう解決するか」で考える

ビジネスは「自己表現」ではなく「問題解決」です。つまりやりたいことや得意なことがあっても、それが社会や人から求められていなければ、ビジネスとして継続させることは難しくなります。

「求められていること(NEED)」を見つけるために、まず意識したいのは、違和感や困りごとに対する感度を高めることです。

たとえば:

・自分自身が日々感じている「世の中の不便さ」「無駄」「モヤモヤ」

・身の回りの人が何気なく口にする不満や面倒くさいこと

・世の中で問題や課題とされている事象

こういった「生活の中の負の感情」には、まだ十分に解決されていないニーズが隠れていることが多いのです。小さな気づきが、大きなビジネスの出発点になる可能性もあります。

また、もし前職での経験がある場合は、当時のお客様の声を思い出してみるのも有効です。日々接していた中で何度も耳にした不満や困りごとは、多くの人に共通するニーズである可能性があります。そうした“現場で感じた課題”にこそ、具体的で再現性のあるビジネスチャンスが潜んでいることがあります。

ただし、「自分でニーズを見つけるのは難しい」と感じる人も多いはず。その場合は、すでに世の中で成り立っている業種(飲食・美容・教育など)を選び、その中で“自分らしい違い”を加えるという考え方も現実的です。つまり、“ゼロからアイデアを出す”のではなく、“あるものを自分なりにアレンジする”ことで十分に差別化は可能です。

自分なりのご経験や性格などを足し合わせていけばニーズがあるかつ、独自性がある事業を構築していくことが可能です。

こうした視点で「誰が」「どんなことで困っていて」「自分ならどう解決できるか」を言語化することが、起業の出発点になります。

セルフチェック:

・あなたが支援したい「相手」は誰ですか?

・その人が本当に困っていることは何ですか?

・その困りごとは、あなた自身や周囲の人にも共通していますか?

・それを解決する手段は、本当に自分の強みと一致していますか?

・または、それを差別化できる要素を持っていますか?

・あなたが支援したい「相手」は誰ですか?

・その人が本当に困っていることは何ですか?

・それを解決する手段は、本当に自分の強みと一致していますか?

4. 起業動機と強みがつながった実例紹介

事例①:美容院の開業事例

WILL:自分の地元で、人とつながる仕事をしたい

CAN:10年以上の美容師経験と接客スキル

NEED:大手チェーン店にはない「丁寧な接客」ニーズ

→地域密着で、やや高単価ながら多様なメニューを用意した美容室

事例②:居酒屋の開業事例

WILL:農家とのつながりを活かして、地域の食を広めたい

CAN:調理専門学校での学びと、地元ホテルでの地場食材を使用した調理経験

NEED:地域料理を求める訪問客の需要

→地元食材を活かした郷土料理を提供する、観光客向けの高価格帯居酒屋

事例③:給食サービスの開業事例

WILL:両親の介護を通じて、食の安心を届けたい

CAN:管理栄養士としての献立設計経験、両親の介護経験

NEED:施設側での人手不足・食の質向上ニーズから食の外部委託需要が高まっている

→高齢者の嗜好や栄養バランスに配慮した、老人ホーム向け給食サービス

事例④:開業コンサルタントの開業事例

WILL:創業時に感じた「会社を軌道に乗せる難しさ」を解決したい

CAN:銀行員時代に培った金融知識と開業支援経験

NEED:創業希望者の会社を軌道に乗せる事・資金調達の難しさ

→銀行で培った財務知識を活かし、創業期の資金戦略に特化した経営コンサルティング

どれも3円が交差する理想的な形で事業が設計されています。

5. まとめ:事業は「まずは三つの円を可視化する事」から始める

起業を思い立ったら、まずは「何をやるか」よりも、「なぜそれをやるのか」「自分には何ができるのか」「それは誰の役に立つのか」を問い直すことが大切です。

この3つの円(WILL・CAN・NEED)を書き出し、重なりを見つけることで、自分だけのビジネスの種が見えてきます。

またこの三つの要素を何となく想像するだけでなく、言語化し綿密に棚卸しすることが重要です。

弊社では創業融資の相談も含めた、「無料相談会」を開催しておりますのでお気軽にご連絡ください。

セルフチェック:

・WILL・CAN・NEED、それぞれの言語化はできましたか?

・それらが交差する領域に、具体的な事業アイデアはありますか?

・もし難しい方や壁打ちがしたい方は、「無料相談会」にお申し込みください!